북어대신 가오리로 해장 머잖았다 (헤럴드경제 2010.09.30 11:10)

북어대신 가오리로 해장 머잖았다

꽁치등 한류성 어종 사라지고

상어등 아열대성 잦은 출현

명태 수입량 매년 급증세

게릴라성 집중호우도 2배

자연재해 따른 피해액 눈덩이

재정부 "온난화 대비 필요"

조만간 '북어국' 대신 '가오리국'이나 '상어탕'으로 술로 쓰린 속을 다스리는 일이 있을지 모르겠다. 지금과 같은 기후변화 추세가 이어진다면 말이다.

기획재정부는 29일 거시경제안정보고서를 내놨다. 지난해에 이은 두 번째로, 우리 경제가 처한 상황과 장단기 위험 요인을 세밀하게 짚어보고 대비책을 마련하기 위한 것이다.

눈길을 끄는 것은 '우리나라의 기후변화와 자연재해 증가 가능성'을 언급한 부분이다.

보고서에 따르면 지구온난화의 영향으로 우리나라 6대 도시의 평균기온은 지난 100년간 1.7도 상승했고, 하루 80㎜ 이상 집중호우가 내리는 날의 수가 1970년대에 비해 배 이상 늘었다. 해수면 온도도 1968년 이후 평균 1.31도 상승했다.

그 결과로 한반도의 생태와 자연환경은 광범위한 변화가 일어나고 있다.

보고서는 "바다에서는 다랑어, 가오리, 상어 등 아열대성 어종이 출현하고 명태와 한류성 어류는 감소하고 있다"고 지적했다.

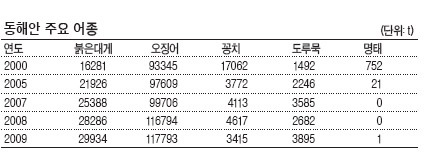

실제로 명태는 이제 한반도 근해에서는 잡기 힘든 어종이 됐다. 국립수산과학원의 자료에 따르면 지난해 동해안에서 잡힌 국내 명태 어획량은 단 1t. 2007~2008년에는 1t도 안됐다. 한마디로 씨가 말랐다는 의미다. 명태뿐 아니다. 같은 '한류성 어종'인 임연수, 꽁치, 털게 등도 동해안에서 점점 자취를 감춰가고 있다.

대신 그 자리를 오징어를 비롯한 난류성 어종이 차지했다. 과거에는 제주도에서 보이던 대형 노랑가오리가 동해안에서 심심찮게 어획되고 있고, 아열대 해역에서 잡히던 보라문어 등도 그물에 종종 걸려들고 있는 현실이다.

어종의 변화는 경제적 부담으로 이어진다. 동해안의 어종은 바뀌었어도, 생태찌개와 북어국은 여전히 대한민국 밥상의 단골 아이템이기 때문이다.

지난해 우리나라의 명태 수입량은 18만4601t. 러시아 베링해와 일본 홋카이도(北海道) 부근 바다에서 잡은 것들이다.

기후변화로 인한 경제적 비용은 여러 분야에서 일어나고 있다. 1994년 5명이던 말라리아 환자는 2007년 2227명까지 늘었다. 게릴라성 집중호우에 따른 피해액도 10년 단위로 3.2배 증가해왔다.

문제는 이러한 추세가 더 빠르게 진행되리라는 점이다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)의 보고서에 따르면 온실가스 저감을 위한 지구적 노력이 성공한다고 하더라도 과거에 배출된 온실가스의 영향으로 향후 수십년간 세계 평균 기온이 2도 상승할 것으로 전망된다.

이렇게 되면 한반도의 경우 남부지역은 물론 경기도 일부까지도 난대 기후로 변화한다. 보고서는 "배와 포도 같은 온대과수와 고랭지배추 재배면적이 각각 34%, 70% 이상 감소하고 기후 관련 자연재해도 지금보다 심화될 것"으로 전망했다.

재정부는 "기후환경의 변화에 대응해 국가 기후변화 적응대책을 마련하고 있다"면서 "기후변화에 따른 산업피해를 최소화하고 고가의 아열대 작물 재배 등 새로운 기회요인을 발굴하는 것 등이 중요한 과제가 될 것"이라고 밝혔다.